ANTHROPOCÈNE ET APOCALYPSE

1. Terre des Hommes

2. Saint Jean et sa juste vision

3. Violence de l'homme-dieu

4. Vive l'inadaptation, facteur d'évolution!

1. Terre des Hommes

En 1939,

Antoine de Saint-Exupéry offre au public Terre

des hommes, un recueil d’essais autobiographiques publié chez Gallimard et qui

lui vaudra le Grand Prix du roman de l’Académie française. Aussitôt traduit en

anglais sous le titre Wind, Sand and

Stars, l’ouvrage est couronné par le National Book Award. Terre des hommes sera aussi en 1967 le

thème de l’Exposition universelle de Montréal – Man and his World, en anglais. Si mon souvenir est bon (j’étais

enfant à l’époque!), des féministes avaient jugé inconvenant ce titre, car

c’est aussi la Terre des femmes, et une grande écrivaine, Marguerite Yourcenar

si je ne m’abuse, avait déclaré que cette Terre n’est pas que celle des

humains, mais aussi celle de la Nature et des autres êtres vivants. Les

antispécistes seraient bien d’accord. Dans les années 1960 encore se tenait le

Concile Vatican II de l’Église catholique – un concile œcuménique en fait. Et

la constitution pastorale Gaudium et spes

du Concile appelle ce devoir : «Édifier un monde qui soit vraiment plus

humain pour tous et en tout lieu». Cet idéal d’un «monde plus humain» est

d’ailleurs récurrent dans le discours Chrétien.

|

| Logo d'Expo 67 par Julien Hébert |

«Plus

humain» et «en tout lieu», nous y voici enfin, mais peut-être pas de la manière

attendue. En août dernier, lors du Congrès géologique international qui a eu

lieu en Afrique du Sud, «des scientifiques ont voté à trente voix contre trois

(dont deux abstentions) que le passage à l'anthropocène devait être déclaré». L’anthropocène,

l’âge de l’Homme : et là, il s’agit rien de moins que d’une nouvelle ère

géologique, qui succède ainsi à l’holocène qui avait duré quelques 10 000

ans.

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/09/06/007-ere-terre-anthropocene-homme-planete-geologie.shtml

http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/09/06/007-ere-terre-anthropocene-homme-planete-geologie.shtml

L’anthropocène

aurait donc débuté autour de 1950, moment à partir duquel l’action de

l’humanité est devenue tellement forte sur Terre, tellement profonde et

globale, que les transformations qu’elle entraîne s’inscriront de manière

définitive dans les couches géologiques de la planète, sa mémoire matérielle.

Sur tous les plans, les modifications apportées par l’Homme se font

sentir : dispersion d’éléments radioactifs dans l’atmosphère,

bouleversements climatiques, acidification des océans, vague d’extinction

d’espèces vivantes la plus massive depuis l’ère des dinosaures,

artificialisation extrême des milieux naturels, etc. L’Homme prend le contrôle

et le fait savoir! Désormais, tout ce qui est sur Terre l’est pour lui et pour

lui seul, d’autant que ses «besoins», comme sa population, ont été multipliés de façon exponentielle,

et ne se limitent plus, loin de là, à se nourrir, se vêtir, se loger… La pression

nataliste ne figure pas dans le Nouveau Testament, mais elle a été exercée en

plusieurs pays de tradition catholique, comme au Québec où avant les années

1960 il était très mal vu par l’Église locale qu’une femme n’ait pas un enfant

tous les ans ou aux deux ans : avoir une très grande famille était

considéré presque comme une obligation du mariage – le Pape François a tout de

même ironisé sur cela en déclarant qu’être Catholique ne signifie pas être des

lapins (certaines personnes n’ont pas dû trouver cette remarque trop drôle)…

Cette pression a hâté l’avènement de l’anthropocène, surtout lorsqu’elle s’est

doublée de la chute de la mortalité infantile grâce aux progrès de la médecine.

2. Saint Jean

et sa juste Vision

|

| Saint Jean à Patmos, par Jérôme Bosch |

Dans la

Bible, il est souvent question de signes dans le ciel qui annoncent des temps

nouveaux. Par exemple, ce passage de l’Évangile selon saint Luc : «Il y

aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles», qui ajoute

que la Nature sur Terre donnera elle aussi des signes : «Sur la terre, les

nations seront dans l’angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la

mer et des vagues» (Chapitre 21, versets 25 et 26). Des annonceux de fin du monde

en profitent mais, à chaque fois, se trouvent des gens pour dire que mais non… Et

pourtant, oh que oui, il y en a eu des signes, dans le ciel et sur Terre, ces

dernières décennies! Mais comme la pollution lumineuse (autre symptôme de

l’anthropocène) nous cache la voûte céleste, peut-être ne les voyons-nous plus.

Oui, le ciel

a été ébranlé au 20e siècle, les astres et les étoiles! Du moins

dans notre perception, ce qui revient au même pour les Mortels que nous sommes.

Cet ébranlement a fait la première page du magazine Time en Janvier 1968 : des photos de notre Terre prise par

William Anders, un des trois astronautes de la mission Apollo 8 qui a eu lieu

en décembre 1967.

|

| La Terre depuis Apollo 8. |

Saint Jean a

écrit son Apocalypse, le dernier

livre du Nouveau Testament de la Bible, quelques temps après le passage de

Jésus. Sous l’inspiration d’Anges. Le titre signifie Révélation. Jean écrit ainsi : «L’un des sept anges (…) vint

me dire : «Viens et je te montrerai la mariée, l’épouse de l’Agneau». Jean

poursuit : «L’Esprit se saisit de moi et l’ange me transporta au sommet

d’une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui

descendait du ciel, envoyée par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. La

ville brillait d’un éclat semblable à celui d’une pierre précieuse (…)». Je

crois que l’Ange lui a en fait montré la Terre. Jean écrit : «Alors je vis

un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre

avaient disparu, et il n’y avait plus de mer (…). Alors celui qui siège sur le

trône déclara : «Maintenant, je fais toutes choses nouvelles». Je trouve

triste que tant d’exégètes cherchent à déposséder ce livre visionnaire de son

côté visionnaire justement, pour l’écrapoutir et le banaliser comme plutôt un

«récit symbolique qui parle de la situation de l’époque de Jean en des termes

codés», ou «un message d’espoir pour les Chrétiens qui subissaient alors des

persécutions» - des lectures matérialistes, déspiritualisées et étriquées. Non,

l’Apocalypse n’est pas ça, du moins

pas que ça, pas ça d’abord. Ce livre rapporte des visions dont certaines se

sont éclairées récemment, alors que d’autres demeurent énigmatiques avec des

clés se situant encore dans l’avenir. C’est bel et bien ce que soutenait déjà

le prophète Habacuc dans l’Ancien Testament au sujet de la réalité des visions :

«[Le Seigneur me dit] : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement,

pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps

fixé; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas».

|

| Tenture de l'Apocalypse, Angers XIVe siècle |

Une vision

qui tendra vers son accomplissement au temps fixé. Je ne crois pas que nous

vivions la grande Apocalypse de saint Jean, mais nous vivons du moins une

véritable petite Apocalypse. Car, la Grande reste à venir : (Saint Jean)

«Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et

ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux (…). Il essuiera toute

larme de leurs yeux. Il n’y aura plus de mort, il n’y aura plus ni deuil, ni lamentation,

ni douleur. Les choses anciennes auront disparu». À venir toujours : «Je

ne vis pas de temple dans cette ville (céleste), car elle avait pour temple le

Seigneur lui-même, le Dieu tout-puissant et l’Agneau. La ville n’a besoin ni du

soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et

l’Agneau est sa lampe». À l'âge de l'anthropocène, il nous est acquis de parler de la Terre comme étant devenue un «village global». Mais ce l'était beaucoup moins il y a 2000 ans lorsque saint Paul a osé écrire ceci: «Le mystère du Christ, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse». Visionnaire.

3. Violence de

l’Homme-dieu

Mais aux

yeux des cyniques, notre Petite Apocalypse pourrait plutôt sembler être celle

d’un homme-dieu qui s’est imposé par la violence. Y aurait-il deux Dieux :

celui qui est «Créateur du Ciel et de la Terre, de l’Univers visible et

invisible» (Credo de Nicée-Constantinople), et celui qui n’est que la

projection surdimensionnée des ambitions de l’être humain et de son inconscient

collectif? Au 2e siècle, saint Irénée, évêque de Lyon, écrivait

ces mots époustouflants : «Dieu s’est homme pour que l’homme devienne

Dieu». Nous avons franchi une étape, symbolisée par la reconnaissance

scientifique de l’anthropocène, celle de la petite Apocalypse, l’apocalypse de

l’Homme. Par sa tension dans l’histoire, son souffle d’avenir, le Christianisme

a joué un rôle majeur dans l’avènement de cette révélation, lui qui loue

Dieu-parmi-nous et qui a été assuré de la présence de Dieu au milieu de

l’humanité. Mais tout n’est pas accompli.

Pour

certains adorateurs du cyborg, l’avenir sera l’affaire du couple humain-machine :

la science «perfectionnera» l’homme. Pour d’autres, «Et si, contrairement à

l’idée reçue, c’était la Nature qui achevait d’humaniser l’Homme?» (Abdourahman

Waberi, Le Monde). Peu importe, l’être humain n’est pas du tout un animal comme

les autres, loin de là. Car il apporte la crise sur Terre. Voici ce que le

regretté écrivain «punk-cybernético-catholique» Maurice G. Dantec (1959-2016)

écrivait assez justement : «En appliquant grossièrement la «sélection

naturelle» ou l’égoïsme génétique au monde humain, (des scientifiques) perdent

de vue que l’homme est précisément ce moment où la nature décide de se

retourner contre elle-même. L’homme est une crise,

un appareil critique de la nature, il n’a pas pour finalité l’aboutissement du

processus naturel et/ou historique, pas plus qu’il n’est un simple assemblage

hasardeux né d’une main invisible jouant aux dés, l’homme semble être là pour

détruire l’ordre naturel, pour disséquer, dissoudre, corrompre, contaminer le

monde phénoménal de ses propres expériences» (Manuel de survie en territoire zéro. 1 – Le théâtre des opérations.

Journal métaphysique et polémique, 1999).

Une

crise voulue par Dieu. Qui nous guide tout de même, ne serait-ce qu’à travers

des textes comme l’encyclique Loué

sois-tu du Pape François :

|

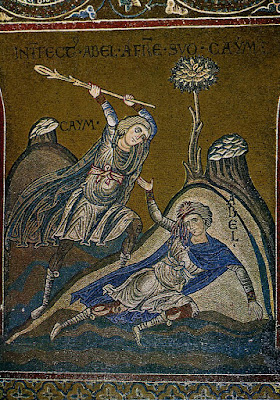

| Mosaïque Cathédrale de Monreale |

La

Bible s’ouvre par le livre de la Genèse. Et les choses commencent plutôt mal!

L’Homme a mal employé sa liberté, ce qui l’a coupé d’un lien direct avec Dieu.

Et déjà Caïn osera assassiner son propre frère, Abel. L’histoire humaine est

d’une violence inouïe, nul besoin de chercher fort. Ces petits et grands

criminels ont tous été d’adorables poupons.

Une étude récente

parue (septembre 2016) dans la revue Nature

a chiffré la violence humaine, celle que des humains infligent à d’autres

humains (violence intraspécifique), et l’a comparée avec celle d’autres

espèces. José María Gómez et ses collègues des universités de Grenade et Roi Juan

Carlos de Madrid, en Espagne «ont ainsi observé que la violence meurtrière

était rarissime, voire inexistante chez les chauves-souris, les baleines et les

lagomorphes [rongeurs], alors qu’elle s’avérait particulièrement fréquente chez

les primates». Depuis l’apparition de l’Homme, sa violence intraspécifique est

responsable de 2 % des décès totaux, soit plus de six fois plus que chez

les premiers mammifères, et un taux plus élevé que le taux moyen chez les

mammifères actuels. Mais en certaines époques, assez récentes encore, ce taux a

grimpé à des records de 15 et même 30%! Les chercheurs concluent que l’Homme démontre une

(euphémisme) «certaine propension à la violence meurtrière envers ses

congénères». Mais bonne nouvelle, «les sociétés modernes, parce qu’elles possèdent des

systèmes légaux, des services de police, des prisons et qu’elles rejettent

fortement la violence, présentent des taux d’homicides ne comptant que pour

0,01 % des décès totaux». Bon, cela ne dit rien de la violence que font

quelquefois régner ces sociétés modernes sur d’autres populations humaines,

comme la violence des compagnies spoliant les ressources naturelles dans certains

pays – voir le cas du Congo…

La Petite Apocalypse prend ainsi des allures de caricature sinistre de la Cité de Dieu. N'y a-t-il pas aujourd'hui un nombre record de réfugiés à cause de nos guerres? Saint Augustin dirait que le péché originel nous ayant banni du Paradis terrestre, le Christ nous guide vers un monde qui serait un moindre mal. Encore faudrait-il oser le suivre...

4. Vive

l’inadaptation, facteur d'évolution!

Mais il est

un autre point montrant que l’Homme est une crise, un «appareil critique de la

nature». Dans la nature, la survie va aux plus forts. Elle est impitoyable pour

les individus faibles, mal adaptés ou malades. La compassion y est rare, ce qui

fait d’autant plus ressortir la beauté de la Grive de Bicknell qui n’hésite pas

à nourrir et soigner des oisillons abandonnés même d’autres espèces… L’Homme,

lui, est capable de compassion (capable n’impliquant pas de soi qu’il se montre

toujours compatissant). En plusieurs collectivités et cultures, les enfants

faibles, malades ou inadaptés ne seront pas mis à mort ou laissés sans soins.

Souvent même, leur sort émeut et suscite le dévouement. Il peut de plus en

aller de même face aux adultes dans les mêmes situations. Cette compassion est

étrangère à la nature. Or, que l’on parle de compassion (comme dans le

Bouddhisme) ou de Bienveillance (comme dans le Christianisme), la spiritualité

a joué un rôle incontournable dans la promotion d’une telle attitude «alternaturelle»,

un rôle irremplaçable même. Seuls des régimes politiques antireligieux et

antispirituels (avoués ou non) ont mis en place des lois eugéniques et pratiqué

l’extermination de leurs semblables. La spiritualité, religieuse ou non à la limite,

est comme un humus, une terre nourricière. Infiniment précieuse et garante

d’évolution, la spiritualité devrait être cultivée, voire protégée. Les

croisades antireligieuses et antispirituelles d’aujourd’hui (et j’inclus ici

les déviations monstrueuses de la foi) sont des aberrations morales.

Maurice

Dantec poursuit avec raison : «L’Homme, en tant qu’entité biologique, est

complètement inadapté au monde qui l’a vu naître. Aucun bébé humain ne peut

survivre dans la nature. Jusqu’à l’âge de cinq ou six ans cela lui est

parfaitement impossible sans l’aide des autres êtres humains, et j’oserais dire

que cela ne va pas en s’arrangeant avec l’âge». Sa conclusion est superbe, et

véritablement Chrétienne, car Jésus a constamment démontré un souci envers les

pauvres, les malades, les petits, les faibles, les exclus : «Les individus

humains les plus «forts», ceux-là même qui tirent le genre humain vers le haut,

sont précisément des individus largement inadaptés, «tarés» selon le point de

vue darwinien-hégélien orthodoxe. Non seulement inadaptés à leur société et à

leurs contemporains, quelle que soit leur époque, mais inadaptés et

inadaptables au monde».

Source des illustrations: Wikipédia (Domaine public, PD-US)